English: click here.

Pada tanggal 19 April 1942, di Gowa, tidak jauh di luar Makassar, pemimpin komunitas Tionghoa-Indonesia di Sulawesi, Mayor Thoeng Liong Hoei (湯龍飛, dalam bahasa Mandarin: Tang Longfei) dan empat anak laki-lakinya serta dua menantunya, tewas dipenggal oleh orang Jepang. Alasannya adalah perlawanan mereka terhadap pendudukan Jepang di Sulawesi Selatan dan penolakan mereka untuk berkolaborasi. Banyak orang lainnya dari komunitas Tionghoa-Indonesia di Makassar juga ditangkap dan dibunuh. Mayor Thoeng sekarang menjadi pahlawan perlawanan tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Tiongkok, karena sebagai seorang pemimpin di tanah perantauan ia melawan orang Jepang . Di Belanda ia menghilang dari ingatan setelah Perang Dunia Kedua. Namanya hanya muncul sekali di dalam sebuah artikel surat kabar kecil, pada tanggal 10 Oktober 1948, di mana dilaporkan bahwa Wakil Laksamana Jepang Mori telah memerintahkan eksekusinya.

Sebelum perang, semuanya berbeda.

Mayor Thoeng lahir pada tahun 1872 di Makassar, Celebes Selatan (sekarang: Sulawesi Selatan). Ayahnya, Thoeng Tjam (1845-1910, atau Tang Heqing) adalah seorang imigran dari provinsi Fujian, Tiongkok, tempat mayoritas penduduk Tionghoa-Indonesia berasal. Thoeng Tjam meniti karir klasik dari tukang loper koran menjadi jutawan di Makassar. Pada usia 13 tahun, ia menjual tembakau dan kemudian bekerja di toko ikan, yang lalu ia ambil alih. Di akhir hayatnya ia adalah seorang multijutawan, pemilik perusahaan besar, dengan kapal dan properti di Surabaya, Sulawesi, dan Singapura.

Keberhasilannya tidak hilang dari ingatan komunitas Tionghoa-Indonesia, dan pada tahun 1893 ia diangkat menjadi Kapten Cina. Dalam sistem kolonial Belanda, ini bukanlah jabatan militer, melainkan gelar kepemimpinan. Kapten diharapkan untuk memimpin masyarakat Tionghoa, dan untuk menjamin ketertiban dan ketenangan. Ada peran dalam administrasi peradilan, status sipil, dan pembayaran pajak kepada pemerintah kolonial. Thoeng Tjam meninggal pada tahun 1910 setelah sakit singkat pada usia 65 tahun

Anak lelakinya, Thoeng Liong Hoei, mengikuti jejak ayahnya. Dia juga menjadi Kapten Cina, mewarisi kekayaannya tetapi juga kemurahan hatinya untuk beramal. Pada tahun 1916 misalnya, ia menyumbangkan seribu gulden kepada para korban banjir Zuiderzee yang melanda Belanda pada bulan Januari tahun itu. Pada tahun 1923, pada peringatan 25 tahun pemerintahan Ratu Wilhelmina, ia juga menyumbangkan meubel mewah. Meubelnya terbuat dari kayu sanakeling berwarna cokelat tua – berkilau merah – dengan permukaan marmer berurat biru dan hijau yang halus serta detail bertatahkan mutiara. Semuanya terdiri dari delapan kursi, dua belas kursi kecil, lima sofa, termasuk satu yang besar, dua meja besar, dan delapan meja samping. Kebetulan atau tidak, tidak lama kemudian ia diangkat menjadi Ksatria Orde Singa Belanda. Pada tahun 1926 ia dipromosikan menjadi Mayor Cina, gelar yang diperuntukkan bagi para pemimpin kota-kota terbesar di Hindia-Belanda, seperti Batavia dan Surabaya.

Dia juga menyumbangkan sejumlah besar uang ke Negeri Tiongkok, misalnya untuk membantu pengungsi dalam negeri. Sementara itu, kerajaan bisnisnya tumbuh dengan mantap. Asetnya termasuk properti besar dan berlokasi wahid di Makassar, di antaranya hotel Empress yang mewah dan sebagian besar area komersial di utara Makassar. Dia juga memiliki perkebunan kopra besar untuk memproduksi minyak kelapa di Selayar, sebuah pulau memanjang di selatan Makassar. Saat itu, Hindia Belanda menguasai 30-40% produksi dan perdagangan kopra dunia. Di rumahnya yang terletak di Boekekang 1 (sekarang Jl. Bacan 5), diadakan pesta besar-besaran, misalnya untuk membuat peninjauan seorang inspektur senyaman mungkin (Soerabaijasch Handelsblad, 27-3-1933).

Pada tahun 1942 segalanya berubah.

Setelah pernyataan perang oleh Belanda terhadap Jepang pada bulan Desember 1941, angkatan udara Jepang mulai menyerang Makassar pada bulan Januari 1942. Kawasan Pecinan juga dibom secara besar-besaran. Pada malam 8-9 Februari, pasukan Jepang mendarat dan memasuki kota. Penduduk kawasan Pecinan, beberapa sumber mengatakan ribuan jiwa, bersembunyi atau melarikan diri ke pedesaan, di mana mereka ditolong oleh penduduk setempat. Mayor Thoeng dan keluarganya juga melarikan diri dari kota. Namun, ia ditangkap dan dipenjarakan tidak jauh di luar Makassar bersama empat anak laki-lakinya dan dua menantunya. Menurut keluarga di Indonesia, orang Jepang mencoba untuk membujuknya supaya berpihak kepada mereka dengan uang dan ancaman, tetapi ia menolak untuk bekerja sama. Akhirnya, mereka membunuhnya bersama anak dan menantunya, atas perintah, seperti yang kita ketahui, dari Wakil Laksamana Mori. Mereka dimakamkan di tempat di sebuah kuburan tak bertanda dekat Desa Sungguminasa di Gowa.

Tiga istri Mayor dapat melarikan diri ke pedesaan, dan empat anak laki dan perempuannya juga melarikan diri dari orang Jepang. Menurut keluarganya di Makassar, mereka bersembunyi selama perang di suatu tempat di pedesaan di daerah seperti di Camba dekat Maros dan Pangkep atau Malino. Sudah menjadi kebiasaan bagi orang Tionghoa kaya untuk memiliki dua atau tiga istri. Dua di antaranya berasal dari Tiongkok dan Singapura. Yang ketiga adalah orang Indonesia, yang menurut riwayat keluarga adalah keturunan pangeran Gowa dan pangeran Diponegoro dari Jawa. Secara total, Mayor memiliki 10 anak, delapan laki dan dua perempuan. Dua cucunya masih tinggal di rumah leluhur di Jl. Bacan, yang juga menyimpan lukisan sang Mayor yang mengesankan, mengenakan seragam dan dihiasi dengan medali dari Belanda, Tiongkok, dan Taiwan.

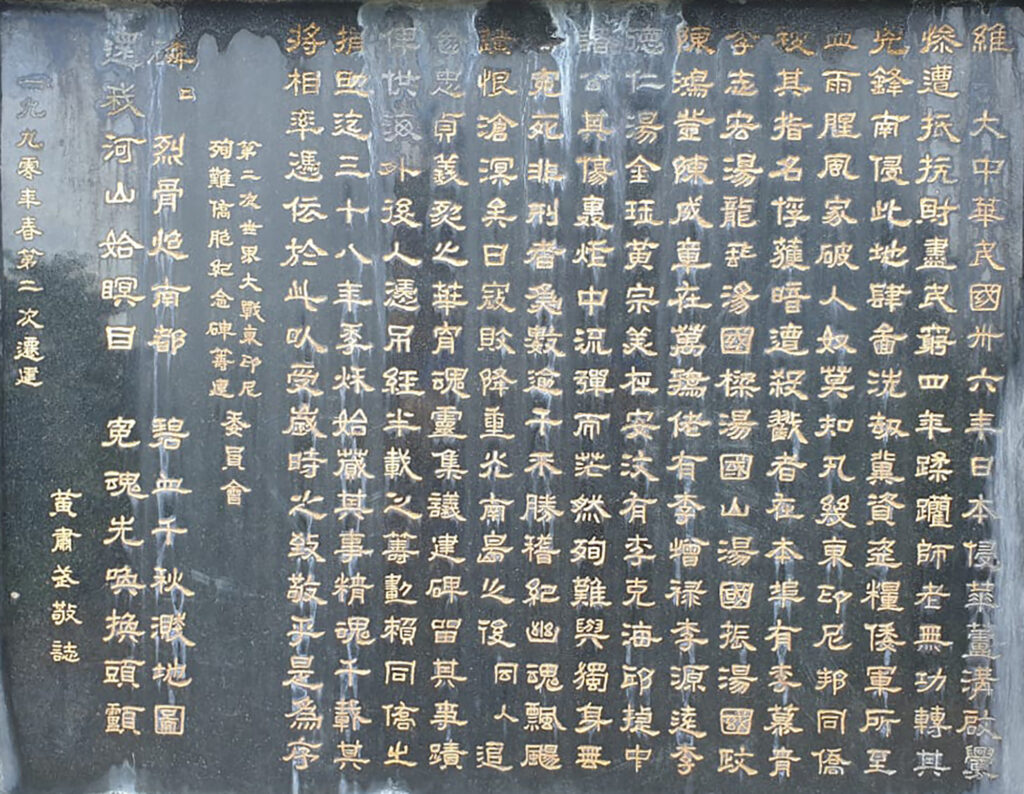

Setelah kapitulasi Jepang pada tahun 1945, keluarganya mencari makam Mayor dan menantu laki-lakinya di Gowa dan menguburkan mereka kembali di Jl. Irian. Kuburan mereka sejak saat itu telah dipindahkan dua kali karena perluasan kota yang senantiasa berjalan terus. Setelah beberapa penelitian ternyata makam tersebut masih bisa disaksikan di pemakaman Tionghoa Bolangi, setengah jam di luar Kota Makassar. Monumen yang didirikan di Makassar pada tahun 1949/1967 sebagai penghormatan kepada orang Tionghoa-Indonesia, yang menjadi korban pendudukan Jepang di Sulawesi dan Maluku juga telah ditempatkan di sana (Foto 4). Teks tersebut membicarakan pengeboman dan ribuan kematian di antara anggota komunitas Tionghoa. Tujuh belas disebutkan namanya, termasuk Mayor dan keluarganya.

Selain di Indonesia, Mayor Thoeng juga dipandang sebagai pahlawan perlawanan di Tiongkok. Seorang pemimpin Tionghoa di luar negeri yang melawan Jepang, yang membayar harga tertinggi untuk perlawanannya. Ini paling jelas terlihat di desa leluhurnya Xinchun (鄉新春村) di Provinsi Fujian. Ayahnya, Thoeng Tjam, mendapatkan posisi penting di desa setelah sumbangan makanannya selama kelaparan tahun 1880 dan membangun sebuah rumah leluhur di sana.

Dan di Belanda?

Sam Tjioe (Amsterdam, 1952), cucu Thoeng Soat Kie, salah satu anak perempuan Mayor, ingat bahwa setelah perang ayahnya dan kerabat lainnya mencoba untuk melanjutkan usaha mereka, tetapi mereka melihat bahwa modal keluarganya menguap karena pengambilalihan oleh negara dan devaluasi rupiah. Mayor dikenang dalam keluarga karena kesetiaannya kepada Belanda dan Ratu. Cerita mengisahkan bahwa – di bawah ancaman kematian sekalian pun – ia menolak untuk bersumpah setia kepada Kaisar Jepang karena sumpah setianya kepada Ratu Wilhelmina. Pada akhirnya, baik Belanda maupun keluarga kerajaan tidak terlalu tertarik dengan kesetiaan pemimpin Tionghoa-Indonesia itu. Mayor Thoeng sepertinya sudah hilang dari sejarah Belanda. Mungkin meubel berharganya masih ada di suatu tempat di dalam istana, atau hadiah pernikahan yang diberikan Mayor kepada Putri Juliana dan Pangeran Bernhard pada tahun 1936. Sebuah kotak perhiasan yang terbuat dari cangkang kura-kura, dengan peta Sulawesi di atasnya, dibuat dari platina dan emas. Namun itu saja. Oleh karena itu, bukankah sudah waktunya untuk memberi Thoeng Lioeng Hoei, dan bersamanya banyak orang Tionghoa-Indonesia yang menjadi korban pendudukan Jepang, pengakuan yang layak mereka dapatkan di Belanda?

Ini adalah terjemahan dari versi penulis dari artikel yang aslinya muncul dalam bahasa Belanda di Indies Tijdschrift 2021 #2, p16-17. Terjemahan: Revo Arka Giri Soekatno

Ucapan terima kasih

Saya berterima kasih kepada Adil Nurimba dan Freddy Thoenger untuk penelitian di Indonesia, Hauw Ming, Zhang Din dan Huihan Lie (Chinese Roots) untuk terjemahan bahasa Mandarin, Sam Tjioe untuk informasi dari Belanda, dan Frans dan Johan Helling atas koneksi dan bantuannya dalam meneliti sejarah ini.

Sumber

- Sejarah lisan dari Belanda dan Makassar

- Monumen korban Tionghoa pada Perang Dunia II, Bolangi, Indonesia

- Epitaf (tulisan singkat pada batu nisan) Thoeng Lioeng Hoei, Bolangi, Indonesia

- Sin Po, Edisi Khusus, 10-10-1946

- Yerry Wirawan. Sejarah Masyarakat Tionghoa Makassar. Jakarta, 2013.

Lampiran

Terjemahan lengkap pada monumen Perang Dunia II. Terjemahan disediakan oleh My China Roots (mychinaroots.com).

Prasasti:

Jepang menginvasi Tiongkok pada tahun 1937[1]. Setelah mereka memulai Insiden Jembatan Marko Polo, mereka menghadapi perlawanan, yang mengakibatkan terkurasnya keuangan dan kemiskinan rakyat. Mereka memorak-poranda negeri selama empat tahun tanpa hasil. Kemudian, mereka beralih target dan menyerbu selatan, terlibat dalam perampokan tak terkendali dan mencuri makanan. Pertumpahan darah mengikuti kemanapun pasukan mereka pergi. Ribuan keluarga hancur, dan banyak orang diperbudak. Kami daftar di sini nama-nama orang Tionghoa di perantauan yang ditangkap dan dibunuh di Negara Indonesia Timur.

Orang-orang yang terbunuh di Makassar antara lain: Li Muqing / 李慕青, Li Zhihong / 李志宏, Tang Longfei / 汤龙飞, Tang Guoliang / 汤国梁, Tang guoshan / 汤国山, Tang Guozhen / 汤国振, Tang Guozheng / 汤国政, Chen Hongdeng / 陈鸿登, Chen Xianzhang / 陈咸章;

Di Manado, mereka yang tewas antara lain Li Zenglu / 李增禄, Li Yuanyuan / 李源远, Li Deren / 李德仁, Tang Jinjue / 汤金珏, and Huang Zongying / 黄宗英;

Di Ambon, mereka yang tewas antara lain Li Kehai / 李克海 and Qiu Jiezhong / 邱捷中.

Ribuan orang terbunuh tanpa sepengetahuan kita, baik karena peluru nyasar, atau dengan tuduhan yang tidak benar dan penyiksaan di penjara di mana mereka akhirnya mati sendirian. Orang Tionghoa percaya bahwa hantu para korban malang ini berkeliaran di bumi dengan dendam di hati mereka. Setelah tentara Jepang menyerah dan kami memulihkan wilayah yang hilang, kami menyarankan agar kami mengumpulkan dana untuk membangun monumen berprasasti demi mengenang para pahlawan setia Tiongkok kami. Itu akan merekam kisah mereka untuk dipelajari generasi mendatang. Para dermawan Tionghoa kami di perantauan membantu mewujudkan hal ini setelah setengah tahun perencanaan. Pada bulan Oktober 1949, kami mengungkapkan cerita di balik hantu-hantu itu dan mengukirnya di prasasti ini sebagai tanda penghormatan. Berikut adalah kata pengantar.

Persiapan pembangunan tugu peringatan bagi orang Tionghoa di perantauan yang tewas dalam Perang Dunia II saat bertugas di komite Negara Indonesia Timor

Puisi:

Nyala api orang mati cukup terang untuk menerangi negeri itu, dan darah orang-orang tak berdosa telah mengalir di atasnya. Kebencian saya tidak akan pudar sampai tanah itu direbut kembali. Hanya dengan begitu jutaan jiwa akan dapat beristirahat dengan tenang.

Huang Suwu menulis ini dengan hormat.

[1] Teks aslinya adalah 1947 tetapi tanggal yang benar adalah 1937.